Bakú es la capital y la ciudad más poblada de Azerbaiyán. Según estimados, unos 11 390 km la separan de La Habana en lo que resulta una larga y fatigosa travesía. Un día de 2020 el Dr. Guillermo Alberto Pérez Fernández, junto a otros 115 cubanos entre médicos, enfermeras y técnicos, cruzó el Atlántico como parte del Contingente Henry Reeve. Por entonces, se pensaba que sería un aporte a la salud internacional por tres meses, mas las propias complejidades del SARS-CoV-2 hizo que el retorno demorara un año.

En medio de las tensiones derivadas de la asistencia profesional hubo algo que inquietó al galeno villaclareño, quien solo había escrito publicaciones científicas; sin embargo, el hecho de enfrentar, por primera vez, una pandemia en un país lejano con experiencias diferentes de las anteriores, le hizo comprender que no podía minimizar la labor de la brigada cubana en aquella latitud.

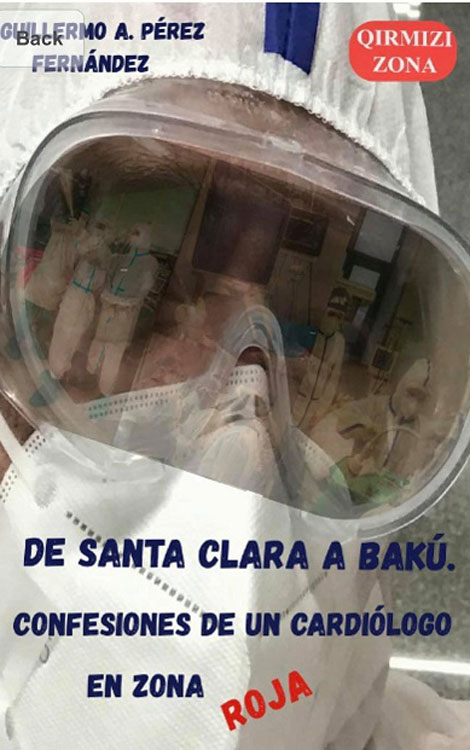

«Así surgió De Santa Clara a Bakú. Confesiones de un cardiólogo en zona roja. Un libro escrito durante la estancia allá y en un período difícil de mi vida, pero una vez que comencé a redactar las primeras líneas ya no pude detenerme ».

En sus 110 páginas combina las propias vivencias tanto en la capital villaclareña como lejos de ella.

«Está escrito con un lenguaje asequible a todos, y no hay que ser profesional para adentrarse y comprender la lectura ».

¿Cómo llegan a ti las primeras informaciones del nuevo coronavirus que desde un inicio fue terrible y le cambió los colores al mundo?

Me enteré, como casi todo el mundo en Cuba, por los medios de información. Desde un principio me interesó el tema, aunque confieso que primero pensé que era una de las tantas noticias alarmistas que inundaban los medios en el mundo por aquel entonces. Aquello de un virus desconocido me parecía un poco amarillista.

Llegaban las noticias cada vez crecientes e imagino que el tino como investigador no pudo quedarse sentado. ¿Fue así?

Evidentemente, desde el inicio de la pandemia, el desconocimiento de la comunidad médica a nivel mundial ante algo nuevo demostró la falta de preparación de los sistemas de salud en el enfrentamiento a un problema de severa magnitud.

Sin duda, la búsqueda de información referente a la enfermedad debió constituir desde el inicio una tarea para todos los profesionales de la salud y en mi caso no fue diferente.

En la medida en que se fue acrecentando la pandemia, ¿pensaste desde un inicio que representaría un holocausto para la humanidad?

Considero que en los inicios, con el reporte de los primeros casos, nadie pudo avizorar que sería otro holocausto. Cuando en marzo de 2020, con 118 000 casos en 114 países y más de 4000 muertes, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 una pandemia, la comunidad médica en el mundo se empezó a alarmar, pero creo que nadie imaginó que el nuevo SARSâ€CoV-2 fuera a causar tanta destrucción biológica, social y económica en todo el orbe.

¿Cuándo decidiste enfrentarte a la pandemia y constatar directamente su rostro en la zona roja?

En abril de 2020 comencé mi lucha contra el nuevo coronavirus en el hospital universitario Celestino Hernández Robau. Lo que algunos me dijeron al entrar por primera vez en la zona roja fue: «Profe, con su categoría, usted debería quedarse afuera. No entre ».

Y respondí: «En la lucha contra la COVID-19 no existen categorías científicas ni docentes; todos somos iguales y debemos dar nuestro aporte, y si es adentro, en la zona roja, mejor ».

Entre las tantas experiencias y vivencias, ¿pudieras señalar las más significativas?

Hay muchas. El primer día que estuve en la zona roja no se puede olvidar. Sabes que estás entrando en un campo de batalla contra un enemigo invisible y mortal que no perdona los descuidos. No creo que alguien pueda negar que sintió miedo esa primera vez. El temor al contagio y a enfermar con la posibilidad de complicaciones fatales acompaña al personal médico y paramédico que labora allí a toda hora. La clave está en «usar » al miedo y convertirlo en precaución, no puedes dejar que el miedo te «use » a ti.

«La segunda experiencia es más reconfortante, se trata del día que se fueron de alta los pacientes ingresados procedentes del Hogar de Ancianos de Santa Clara. Había que ver los rostros de alegría. Fue un verdadero triunfo de la Salud Pública en la provincia. Son esos momentos donde uno reafirma que eligió la profesión correcta ».

Tus experiencias no resultaron solo locales, ¿el comportamiento de la COVID-19 es similar o varía acorde con las geografías?

La COVID-19 todavía es una enfermedad muy nueva. Sería apresurado emitir un criterio definitivo. Sin embargo, desde mi experiencia y lo que he estudiado sobre el tema, en cuanto a incidencia, prevalencia, morbilidad y mortalidad, parece deberse más a la precocidad y calidad de las medidas de enfrentamiento que tomen los sistemas de salud de los diferentes países del mundo rectorados por sus gobiernos.

Estuviste en Azerbaiyán de frente al SARS-CoV-2. ¿Cuáles resultan las conclusiones de esa estancia?

El enfrentamiento a la COVID-19 allá fue todo un reto. En el referido julio el promedio de casos diarios diagnosticados en Cuba no era elevado, rondaba el centenar de casos. Sin embargo, a la llegada a Azerbaiyán, ese país superaba los 3000 diarios y solo en una de las salas del hospital donde íbamos a trabajar morían alrededor de 10 a 20 pacientes por día.

¿Era la primera incursión médica de Cuba en aquella nación?

Cierto. La brigada médica cubana desempeñó un meritorio papel. Se implementaron protocolos de atención que fueron una novedad en el hermano país, el cual se encontraba «desbordado » por la COVID-19, con una mortalidad muy elevada y un sistema de salud básicamente colapsado.

«Lo anterior se vio agravado por un conflicto bélico entre Azerbaiyán y Armenia durante el pico de la pandemia en octubre de 2020. Aunque mayoritariamente la guerra entre ambos países no se desarrolló en Bakú, las repercusiones siempre abarcan a la capital, lo que se unió al escenario que se libraba contra la pandemia ».

¿La acogida para los cubanos?

Tanto por parte del gobierno como de las máximas autoridades de Salud Pública en la antigua república soviética resultó muy cálida. Incluso, la relación entre los médicos azerís y nosotros no solo incluyó el plano asistencial, también abarcó el investigativo. Junto a médicos de la contraparte realizamos las primeras dos publicaciones científicas, en el ámbito de la cardiología vinculadas a la pandemia, lo que constituyó una experiencia novedosa que demuestra que en situaciones complejas es posible combinar la actividad asistencial y científica.

Por un lado está el humanitarismo imprescindible en un médico, pero por otrolas añoranzas, el sentimiento por la familia, la lejanía… ¿De qué manera estuvieron presentes?

Enfrentar una pandemia mortal en un país que no es el tuyo, junto a personal de la salud que tampoco conoces, en un hospital totalmente ajeno para uno y pacientes que hablan otro idioma, con costumbres muy diferentes, siempre es un reto; pero salimos adelante gracias a lo que caracteriza a los profesionales de la salud: el humanismo, la empatía y los deseos de encontrar soluciones.

«Por supuesto que siempre la añoranza por la familia se incrementa con la lejanía y la incertidumbre inherente a este tipo de misión en la que sabes que un descuido resultaría mortal; sin embargo, ante grandes retos donde salvar una vida es lo fundamental, quienes abrazamos la profesión sabemos crecernos, el paciente se convierte en lo más importante, y las añoranzas, el sentimiento por la familia y la lejanía se sitúan en otro sitio ».

Llegando de Azerbaiyán, apenas hubo tiempo para el descanso y partiste para una provincia cubana en momentos agudos de la epidemia...

Luego de estar un año en Azerbaiyán llegamos a La Habana en julio del actual año con la intención de cumplir la cuarentena reglamentaria e ir hacia nuestras provincias. Después de tanto estrés, ver a la familia era fundamental; sin embargo, en ese período existía un pico de casos significativo de COVID-19 que convertía a Matanzas en el epicentro del país.

«Al día siguiente de llegar a Cuba, se nos pidió que al término de la cuarentena nos incorporáramos de inmediato al apoyo a esta provincia. No voy a negar que aquello nos tomó de sorpresa, pero las circunstancias obligaban a que pospusiéramos el beso a padres e hijos.

«Ya en la Atenas de Cuba el panorama era realmente complicado. Había que atender a pacientes graves y críticos, a embarazadas y puérperas. En realidad no se descansaba, mas la comunión con el equipo de trabajo del hospital universitario Faustino Pérez Hernández fue buena, lo que resultó la principal divisa ».

En medio de todo te sorprende el virus en carne propia. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas, por qué tiempo lo padeciste y de qué manera prevalecen las fuerzas para seguir adelante?

No puede escapar de la COVID-19. Estando en Matanzas conocí de primera mano a ese enemigo al que hacía más de un año enfrentaba en combate. Los primeros síntomas fueron el decaimiento y la tos seca. Luego, hubo pérdida del gusto y del olfato. Al principio parecía que no sería tan severo, pero se fue agravando y decidieron mi ingreso en la Sala de Cuidados Intensivos del Cardiocentro Ernesto Che Guevara, que en aquel tiempo apoyaba el enfrentamiento a la afección. Una semana con diagnóstico severo que fue la peor de mi vida. Sentí la muerte muy cerca. Gracias a Dios y a los diferentes equipos de médicos, enfermeras, técnicos y hasta pantristas mejoré y salí con vida; aunque con secuelas que se superan paulatinamente. Lo principal es la fe y el pensamiento positivo de que puedes vencer en esta lucha por la vida.

¿Cuál ha sido el momento crucial en este enfrentamiento?

Sin duda, el traslado a Matanzas. Nuestra brigada demostró, una vez más, su valía en momentos de definición. El abrazo a padres e hijos fue diferido, nuestros hermanos matanceros merecían la prioridad.

En el plano profesional y personal, ¿qué significa tu aporte al enfrentamiento de un coronavirus tan inédito como invisible?

En lo profesional, ha sido una prueba de fuego y considero que todos los que, de una forma u otra, han trabajado en la zona roja, hoy son mejores facultativos, al igual que el personal de enfermería, los técnicos y el resto de los participantes; mientras que en lo personal, he conocido a personas de gran valor que nunca olvidaré, al tiempo que me ha reafirmado una premisa elemental: el humanismo del médico cubano es único, que no quepan dudas.

DOSSIER

El Dr. C. Guillermo Alberto Pérez Fernández es especialista de I y II grado en Cardiología, doctor en Ciencias Médicas, profesor titular, y miembro del Colegio Norteamericano de Cardiología y de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial.

Fue investigador principal del primer estudio cubano, aprobado por la Corporación Hamad, relacionado con los factores de riesgo de enfermedades cardíacas en los adolescentes de Catar, el cual tuvo como objetivo prevenir la hipertensión arterial (HTA) en la adultez, con resultados satisfactorios.

Posee múltiples reconocimientos nacionales y foráneos, así como numerosas investigaciones relacionadas con la HTA, tanto en el país como en otras latitudes. Desde entonces la prevención constituye una cartilla en su vida llevada también a sus libros.