La punta del iceberg

«Una de cada cuatro mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género de manos de un hombre a lo largo de su vida. Una de cada diez ha sido víctima durante el último año». La afirmación, si bien pudiese parecer irreal y, excesivamente, alarmante, constituye el resultado de uno de los últimos estudios sobre el tema, publicado el pasado febrero en la revista científica The Lancet.

Liderada por un grupo de investigadoras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y basada en cifras registradas en la Base de Datos Mundial de la OMS sobre la Prevalencia de la Violencia contra la Mujer, la indagación calcula que el 27 % de las mujeres, de entre 15 y 49 años, ha experimentado maltrato físico y/o sexual de su pareja.

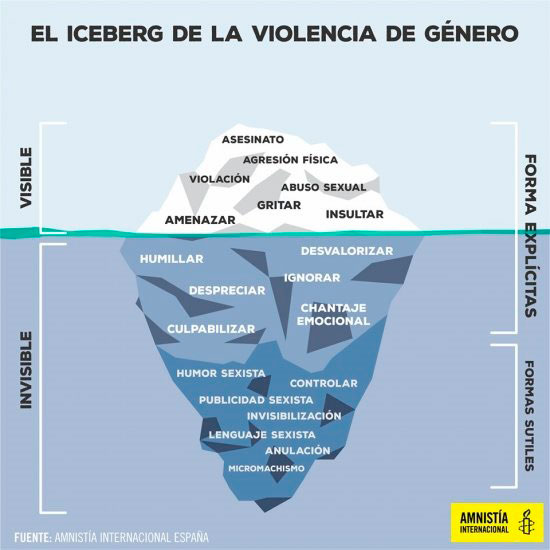

No obstante, la cifra anterior solo evidencia la punta del iceberg. Según argumentan las propias autoras, este número excluye la violencia psicológica, la económica y la de control, así como las discriminaciones estructurales que la mayoría enfrenta durante toda su vida.

Muchas toleran su martirio en absoluto silencio; y, las pocas que se atreven a denunciarlo deben responder a la pregunta de turno: «¿te ha pegado?». Las heridas en el cuerpo solo requieren tiempo para sanar; las marcas invisibles, aún enmudecidas por una sociedad machista y patriarcal, dejan huellas que lastiman más, a veces, incurables.

Un drama social

En cualquiera de sus expresiones, la violencia de género constituye la manifestación más grave de las desigualdades de género. se sustenta en un orden social patriarcal que ejerce la dominación y el control desde una masculinidad hegemónica.

La asimetría de poder daña, además de mujeres y niñas, a toda persona cuyas concepciones, prácticas e identidades de género se alejen o amenacen el paradigma establecido como válido según los patrones masculinos y heteronormativos. Sin embargo, los maltratos contra el sexo femenino por razones de género han existido, históricamente, como la expresión más dramática de una sociedad desigual donde ser mujer implica un riesgo.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) califica la violencia contra las mujeres como la más frecuente de los tipos de violencias de género y la ha descrito como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

El máster Reinier Martín González, psicólogo del Centro de Bienestar Universitario de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), aborda la violencia hacia las mujeres como un problema biopsicosocial, con múltiples causas y expresiones.

A su juicio, los factores que la originan, sustentan o perpetúan dependen del tipo de violencia, el contexto en el cual se ejerce, los roles y las experiencias de las personas implicadas. «No se expresan de la misma manera la violencia física, la sexual o la económica, ni ocurre de igual forma en el escenario intrafamiliar, la comunidad o una institución organizacional, como un centro de trabajo».

Entre estos fenómenos, diversos y complejos, las investigaciones establecen un consenso en torno a la legitimación social de creencias y prácticas sobre el género femenino y cómo debe ser o actuar una mujer, la manera en que se transmiten esos imaginarios sociales a través de la comunicación interpersonal, y la forma de asumir el género como expresión sexual en la proyección social de la mujer. Esto último implica que el acoso y otras manifestaciones de abuso estén relacionadas con estereotipos sobre la apariencia física, la relación de pareja y la sexualidad.

Las clasificaciones más utilizadas se refieren al tipo de daños ocasionados a las víctimas y los medios empleados por quienes la ejercen: psicológica, física, sexual, económica, simbólica, política y/o institucional, vicaria, estructural y espiritual.

«La violencia hacia las mujeres está presente en todos los escenarios y de todas las formas en que puede darse. Unas resultan más visibles, comunes y fáciles de identificar; otras, más sutiles, encubiertas o invisibilizadas, por la propia naturalización que existe de muchos tipos de abuso», reconoce Martín González.

En el caso de Cuba, de las mujeres entre 15 y 74 años de edad que participaron en la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (2016), el 26.7 % reconoció haber sufrido violencia de pareja en los últimos 12 meses y el 22.6 %, a lo largo de la vida. Solo el 3.7 % buscó ayuda. Los tipos de violencia más frecuentes son, en ese orden, la psicológica, la económica, la física y la sexual.

En Villa Clara, el departamento de Psicología de la UCLV ha desarrollado un grupo de investigaciones en el contexto escolar, intrafamiliar y universitario, y un proyecto sobre las expresiones de la violencia de género en la comunidad Dobarganes, de la ciudad de Santa Clara.

Este último estudio arrojó, como manifestaciones más frecuentes, la combinación de la violencia física y psicológica, sin una predominancia de una sobre la otra. Se expresaban verbalmente, a través de críticas, acusaciones, gritos y ofensas, o de manera más sutiles, mediante la ignorancia, el silencio o el desprecio.

«Muy presentes estaban las manifestaciones de violencia sexual, en la sobreimposición de la sexualidad. La mujer asume una sobrecarga de roles domésticos sin posibilidades de llegar a acuerdos y distribuiros de manera equitativa entre ambos géneros. Entonces, después de trabajar fuera de casa, se ocupa de la función educativa de hacer las tareas con los niños, los quehaceres del hogar, estar pendiente de los cuidados y la salud del resto de los miembros de la familia y, además, asumir el rol sexual de satisfacer al marido. Esa sobreexigencia se deriva de una creencia naturalizada», detalló el psicólogo.

Desde el punto de vista sociocomunitario, la investigación identificó expresiones de acoso y legitimación social de la mujer solo dentro del escenario doméstico, subvalorada, encerrada y limitada de su libertad.

Otro resultado puso de manifiesto la violencia económica. Como el hombre asume el rol productivo y la mujer depende de los ingresos que él genera y controla, cuando ella necesita dinero, se generan amenazas, chantajes, imposiciones o prohibiciones y otras formas de maltrato derivadas de la distribución desigual de la economía.

Romper el ciclo

Muchos estudios identifican, en la pareja (y expareja), la forma más común de violencia de género a nivel mundial. Esta implica la convivencia con el agresor, procede de personas con las que existe un vínculo afectivo y, ocurre, por lo general, en el espacio aparentemente seguro del hogar.

La investigadora Leonore Walker la ilustra a través de un ciclo que comienza con agresiones leves y poco frecuentes, que van incrementándose en intensidad y hostilidad; continúa con incidentes agudos de agresión, incontrolables y con gran destructividad, y luego el agresor hace regalos, se muestra amable y en ocasiones pide perdón o promete no ejercer más el maltrato, por lo que la víctima, aliviada por el cese de la agresión, continúa la relación de pareja.

Según la Guía metodológica para el análisis y la reflexión grupal sobre violencias de género, de Marleen Díaz Tenorio, muchas mujeres permanecen en este círculo, a veces hasta un desenlace fatal, porque no cuentan con los recursos económicos para independizarse, temen episodios peores cuando intenten abandonar al victimario, sienten culpa, impotencia o vergüenza de reconocerse violentadas al pedir ayuda; sufren dependencia psicológica, con la ilusión de que la pareja cambiará o la sensación de que su vida perderá el sentido si se separan; están sometidas a creencias erróneas de que deben tolerar la situación por el éxito del matrimonio o el bienestar de los hijos; carecen de redes de apoyo, no confían en el sistema judicial o de protección, no son conscientes de ser víctimas del maltrato, ya naturalizado, entre otras razones.

Gran preocupación genera a Reinier Martín González la carencia de estudios en Cuba sobre las consecuencias negativas de la violencia. «La mayoría se centra en describir las manifestaciones, los contextos donde se expresa, pero hay una ausencia de investigaciones sobre cómo las mujeres perciben las repercusiones negativas en su vida, su desarrollo y su bienestar.

«Las indagaciones son escasas, exploratorias y descriptivas; hablan muy poco, de las secuelas físicas, psicológicas, sociales. Hacia ahí debemos mirar los investigadores, porque en la medida en que seamos capaces de entender las consecuencias, podremos construir mejores alternativas para ayudarlas».

No obstante, a partir de estudios teóricos y la experiencia en consejerías y consultas, le constan evidencias de deterioro psicológico, frustraciones, daños a la autoestima y la autovaloración, dificultades para construir relaciones de pareja saludables en el futuro, miedo, angustia, ansiedad. Las mujeres víctimas de violencia física sexual ven limitado el disfrute pleno de su sexualidad; mientras, a las que sufren violencia económica, les cuesta confiar en personas cercanas, se vuelven introvertidas y poco participativas socialmente.

Según Martín González el camino de la eliminación de la violencia comienza con hacerla visible y enseñar a las personas formas de convivencia armónica. Además, aboga por empoderar a las mujeres para que sean capaces de resolver conflictos y problemas de la vida cotidiana con independencia.

«Erradicar la violencia no solo compete a las instituciones de Salud y Educación. Hay que trabajar desde enfoques multidisciplinarios e intersectoriales. Los gobiernos juegan un rol fundamental, porque son los que dictan políticas, trazan estrategias y establecen los alcances de intervención de las instituciones. Por otro lado, los medios de comunicación masiva también desempeñan un papel importante en la deconstrucción de los estereotipos que la legitiman», concluyó.

Compartir